パーカオマーをご存知ですか?

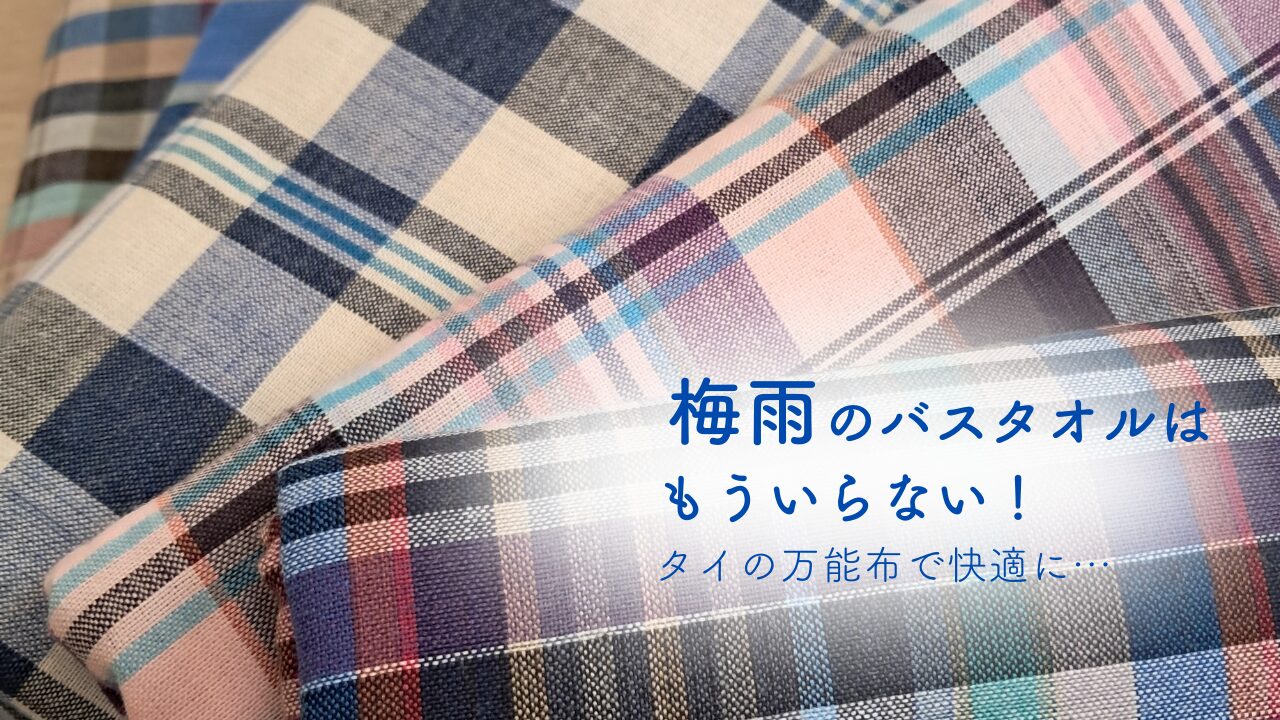

タイ好きな方なら絶対に見たことがある、あのカラフルなチェック柄の布!

あれが、パーカオマーです。

最近タイを訪れた方なら、間違いなくショッピングで目にしているはず。というのも、今、タイではパーカオマーブームなんです。いや、パーカオマーに限らず、古くから使われてきたタイ伝統のものを、現代風にアレンジした商品が次々と出てきているんです。

タイと出会うこと20年以上の私からすると

なつかし~!

でも、デザインが今っぽい!!

と思うものがたくさんあって、見ているだけでも楽しい。

そんな中、今、一大ブームのパーカオマー。

「ただの布でしょ?」と思われている方がいたら、大間違い! いや、その気持ちも分かります。私も使うまでは、パーカオマーのよさにはまったく気づいていなかったから。

でも、このパーカオマー、一度使うと手放せないアイテムに…。本当に使い勝手がよく、使い道も多いので、おすすめなんです。

ということで、今日はパーカオマーの使い道を一気にドドンとお伝えしていきたいと思います。ただの布が「すっごい布」に変わると思います!

パーカオマーの使い道① 体に巻いて、風通しのいい服に

タイで使われてきた使い道として、断トツ多いのがコレではないでしょうか。

タイの田舎を歩くと、間違いなくパーカオマーを体に巻いたおじちゃんに出会います。それもそのはず、パーカオマーを使ったことがある方は分かると思うんですが、長さが腰から巻くと、ちょうど半ズボンの丈になるんです。

シャワーを浴びた後、パーカオマーを巻いている人率が多い(バンコクではあまり見かけませんが…)。と個人的には実感しています。

このパーカオマー、お風呂上り(タイではシャワーですが)にぴったり。綿素材なので、汗も水分も吸いとってくれるし、さらっとした肌ざわりも気持ちがいいんです。タイは1年中暑い国なので、風通しのいい素材を身に付けることで、体感温度も下がります。

さすがに、このパーカオマー1枚巻いて、外を歩くことはできなくても、日本でも家の中だったらできますよね。本当に涼しいので、日本のお風呂上りにもとってもおすすめです。(ただ、女性が体に巻くにはサイズをしっかり調べた方がいいかと思います)

パーカオマーの使い道② 首や頭に巻いて、汗をふきふき

パーカオマーは、もともと農作業をするときに使われていた布。そのため、首に巻いたり、頭に巻いたりして使われてきた歴史があります。さきほどのふれたように、吸水性のいいコットンなので、汗をふくにもちょうどいいんですね。

さらに、パーカオマーの薄さもちょうどいい。バスタオルのような厚みはないけれど、ハンカチのように薄くもないという、ちょうどいい生地の厚さも、汗をふくのにぴったりなんです。

よく日本でも、手ぬぐいを頭に巻いて作業をしている職人さんを見かけますが、あれと似ていますね。バスタオルだと頭に巻きにくいけど、手ぬぐいだと巻きやすいじゃないですか。

日本の手ぬぐいよりも、大きさが大きいので、汗をどれだけかいても大丈夫!

私が以前取材に行った時に出会ったタイの方々は、頭にパーカオマーを巻き、腰にも巻いていました。手拭きにもなるんですね。体のどこにでも巻けちゃう長さと細さ、よく考えられているなぁと感心しちゃいます。まぁ、タイの方たちが、そこまで考えてパーカオマーの大きさを決めたのかどうかは分かりませんが…。

パーカオマーの使い道③ 地面に敷けば、どこでも昼寝

日本だとピクニックにはレジャーシートですよね。でも、タイではピクニックにパーカオマーという人が多い。

たぶん、日本でレジャーシートを使う理由は、水に強いという側面があると思うんです。それがタイではパーカオマー。布です。はじめは「何かこぼしたら濡れちゃう」とちょっと心配だったんですが、これ、使ってみると意外と便利!

タイは常に暑いので、たとえ飲み物をこぼしても、すぐに乾いちゃうんですね。さらに、突然、雨が降り出したら、パーカオマーをはおるという裏技もあって、驚きました。そうそう、ピクニック中の突然の雨の場合には、とりあえずパーカオマーに荷物をくるんで、雨宿りできる場所までダッシュするという方法も!

パーカオマーは敷物として使う以外にも、傘や風呂敷の役割も果たしてしまう。

パーカオマーの使い道④ ベッドに敷けば、シーツに変身

タイのお家にホームステイさせてもらったとき、ベッドの上にパーカオマーを置いてくれました。もちろん、もともとシーツは敷いてあるんですが、普段のシーツの上にもう一枚パーカオマーを敷いてくれることで、衛生面でもちょっと安心できる。汗パッドのように使うのもありなんだろうなぁと感じます。

それから、ビーチなどでマッサージを受けると、マットの上にパーカオマーが敷いてあったこともあったな。

いろいろな場面で自然に使われているパーカオマー。ちょっと汚れちゃ困る場所やまたは汚れが気になる場所で使うのも、タイ流なのかなと思っています。

パーカオマーの使い道⑤ パタパタ叩いて、掃除だってできる

私が知っているタイやタイの人たちは、本当にごく一部だと思うので、「タイの人は…」とは断言できないところがありますが…。知っている限りでは、けっこう適当というか、アバウトというか、細かいことは気にしない人が多いように感じます。

タイの田舎に行くと、そこらへんの布でホコリを叩いたり、床が濡れていたら近くの布でささっと拭いたりと、布の出番が多い。一枚の布がいろいろなところで活躍していたりするので、潔癖な人は間違いなく気になっちゃうだろうなぁとは思うのですが…。

私はけっこう目をつぶれるタイプなので、床を拭いていた布で手を拭いていても、見て見ぬふりをするようにしています。

ということで、さっきまで、腰に巻いていたパーカオマーを、ちょこっと掃除として使うことも。エプロンのような使い方からぞうきんにまで変身してしまうパーカオマー、やっぱり奥が深いなと感じます。

【まとめ】興味深い本場タイの使い方!日本流にアレンジするとおもしろい

ということで、タイのパーカオマーの使い方をババッとお伝えしてきました。これ以外にも、まだまだあるんですが、続きは次回に!

よく「どうしてタイに惹かれたんですか?」とご質問を受けますが、パーカオマーひとつとってもおもしろいのが、タイ。日本で生まれ育ってきた私には、考えつかないようなこと、「えー?それってあり!?」というようなことに出会うのが、タイなんです。

タイの魅力は一言では語り尽くせないし、私自身「どこに惹かれたんだろう?」と本当は分かっていない部分もあるような気がしています。でも、これだけは言えるのは「多様性」という言葉がしっくりくるかな…と最近感じていて。

日本で、今、いろいろなところで耳にする「多様性」。タイでは「多様性」という言葉を聞いたことがないけれど、ちゃんといろいろな人たちが、いろいろな考え方が共存していると感じます。画一的ではないというか。

それが人の暮らしの根底にあるから、パーカオマーの使い方ひとつをとっても、自由でおもしろい。私は、そういうところに惹かれたのかもしれないなぁと思ったります。

では、一回ではまとめきれなかったので、次回は日本流にアレンジした使い方をドドーンとお伝えしたいと思います。「家に使っていないパーカオマーがある」「パーカオマーを買おうか迷っている」という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね⤵

ちなみに、SUKJAIでもパーカオマーの販売をしております。数量限定なので、売り切れていたらごめんなさい。私自身が実際に使っている手織り布のパーカオマー。とても貴重なものですので、大切にお使いいただけたら、うれしいです。よかったら、オンラインショップをのぞいてみてくださいね⤵

では、今日もSUKJAI(幸せ)な一日をお過ごしください。